耐震コラム

木造住宅の耐震補強・筋交いとは?効果的な配置と施工手順

地震の揺れは、想像以上に家屋に大きな負担をかけます。

特に木造住宅は、地震に対して脆弱な一面も持っています。

しかし、適切な対策を行うことで、そのリスクを大幅に軽減できることをご存知でしょうか?

その対策の要となるのが、建物の耐震性を高めるための補強材「筋交い」です。

今回は、木造住宅の耐震補強における筋交いの効果的な配置と施工方法について、詳しく見ていきましょう。

地震への備えは、安心した暮らしを守る第一歩です。

木造住宅の耐震補強

筋交いの役割と種類

筋交いは、柱と柱の間に斜めに設置する補強材です。

地震や強風などによる横からの力を分散し、建物の変形や倒壊を防ぐ役割を担います。

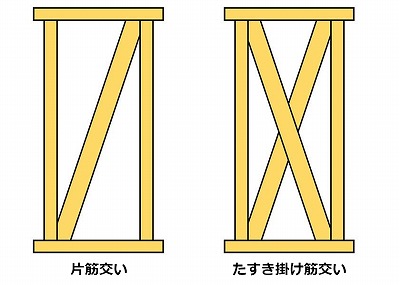

主な種類は「片筋交い」と「たすき掛け」の2種類があります。

片筋交いは1本の筋交いを斜めに設置するのに対し、たすき掛けは2本の筋交いを「×」字型に配置することで、片筋交いよりも高い強度を実現します。

部材の厚さによっても強度が変化し、建築基準法では、筋交いの寸法や取り付け方法が細かく規定されています。

耐震補強工事の注意点

耐震補強工事では、筋交いの配置や施工方法に注意が必要です。

単純に筋交いの量を増やせば耐震性能が向上するわけではありません。

建物の構造全体を考慮したバランスの良い配置が重要です。

また、断熱材との相性にも注意が必要です。

湿気を閉じ込めやすい断熱材を使用すると、筋交いが腐敗する可能性があります。

古い住宅では、既存の筋交いの状態を確認し、必要に応じて改修工事を行う必要があります。

特に、1981年以前に建てられた住宅は、耐震基準が現在と異なるため、専門家による診断が不可欠です。

法的規制と確認事項

建築基準法では、新築木造住宅において耐力壁(筋交いや構造用合板などで補強された壁)の設置が義務付けられています。

筋交いの材料、寸法、取り付け方法などは、建築基準法施行令で詳細に規定されています。

既存住宅の耐震補強工事においても、これらの基準を満たすことが求められます。

工事を行う際には、建築確認申請や検査が必要となる場合もありますので、事前に確認が必要です。

また、工事後の検査も重要です。

筋交いの最適な配置と施工方法

適切な配置による効果

筋交いの配置は、建物の耐震性に大きく影響します。

バランスの良い配置を心掛けることで、地震時の揺れを効果的に分散し、建物の変形や倒壊を防ぐことができます。

配置は、建物の構造や大きさ、地震時の荷重などを考慮して、専門家と相談の上、決定することが重要です。

適切な配置によって、耐震等級を向上させることも可能です。

施工方法と注意点

筋交いの施工は、専門的な知識と技術が必要です。

適切な金物を使用し、しっかりと固定することが重要です。

特に古い住宅では、既存の構造材の状態を考慮した上で施工する必要があります。

施工にあたっては、建築基準法の規定を遵守し、安全に配慮した作業を行うことが不可欠です。

不適切な施工は、かえって建物の強度を低下させる可能性があります。

耐震性の向上と確認

筋交いを適切に配置・施工することで、木造住宅の耐震性を向上させることができます。

しかし、筋交いだけでは十分な耐震性を確保できない場合もあります。

基礎の補強や屋根の軽量化なども検討する必要があり、建物の状況に合わせて総合的な対策を行うことが重要です。

工事完了後には、専門家による検査を受け、耐震性能が向上していることを確認しましょう。

まとめ

木造住宅の耐震補強において、筋交いは重要な役割を果たします。

その種類、配置、施工方法、そして法的規制を理解することは、安心安全な住まいを確保するために不可欠です。

ただし、筋交いだけでは不十分な場合もあり、建物の状況に応じて、他の耐震補強策も検討する必要があります。

専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を講じることで、地震災害から大切な住まいを守りましょう。

安心安全な暮らしは、適切な知識と行動から生まれます。

あなたの、そしてご家族の安心・安全な暮らしのために・・・「無料耐震診断」を活用してください。

投稿者プロフィール

-

「鈴木住研」では、これまでに400棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。

経験豊富な東京都登録の耐震診断技術者(建築士)が責任を持って耐震診断を行なっております。

また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い補強工事も行なっております。

社員や協力会社と共に、お客様のご家族と住まいを長期にわたり見守り続けます。ぜひ安心して相談ください。