お知らせ

【東久留米市版】簡単に理解できる耐震助成制度!

「東久留米市で耐震工事の助成金って使えるの?」「申し込みの順番が分かりにくい・・・」そんな声を多くいただきます。実は、東久留米市の耐震助成制度は内容さえ理解すればとてもシンプルで、旧耐震基準の木造住宅なら利用できる可能性が高い制度です。

東久留米市にお住まいの方向けに、耐震診断・耐震改修の助成制度のポイント、申請タイミング、必要書類を分かりやすくまとめました。

1. 東久留米市の耐震助成制度は3つ

東久留米市には、「旧耐震基準」住宅の安全性向上を目的とした3つの制度があります。

・ ① 木造住宅耐震診断助成制度

→診断費用の一部を助成(上限5万円)

・ ② 木造住宅耐震改修助成制度

→耐震改修工事費の一部を助成(上限100万円)

・ ③ 耐震シェルター設置助成制度

→工事が大規模にできない方向け(上限20~30万円 ※年度による)

まずは「診断」を受け、その結果に応じて改修助成を使う流れが一般的です。

2. 助成の対象となる住宅条件

東久留米市の助成制度は、以下の条件を満たす木造住宅が対象です。

・ 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅

・ 在来軸組工法・伝統工法・枠組壁工法のいずれか

・ 地上3階建てまで(4階以上は対象外)

・ 個人所有で、居住している住宅

・ 東久留米市内にあること

いわゆる「旧耐震基準」の木造住宅は倒壊リスクが高いことから、市が積極的に耐震化を支援しています。

3. 木造住宅耐震診断助成制度|流れと必要書類

まずは住宅の現状を知るための「耐震診断」からスタートします。診断費用の半額(上限5万円)を市が負担します。

◆ 助成額

・ 耐震診断にかかった費用(税抜)の2分の1以内

・ 上限5万円

・ 1住宅につき1回限り

◆ 手続きの流れ

・ 市役所へ事前相談

・ 助成金交付申請

・ 交付決定通知書が届く

・ 診断会社と契約 → 耐震診断を実施

・ 結果報告書提出 → 助成金請求 → 入金

診断の契約を「交付決定前」にしてしまうと助成が受けられないため注意が必要です。

◆ 必要書類の例

・ 助成金交付申請書

・ 診断見積書(診断会社発行)

・ 登記簿謄本(建築年・所有者を確認)

・ 住宅の位置図・平面図

・ 所有者確認書類

実際には、鈴木住研がサポートするので、書類で迷う心配はありません。

4. 木造住宅耐震改修助成制度|改修内容・助成額・流れ

耐震診断の結果が「評点1.0未満」だった場合、耐震改修工事の助成が利用できます。

◆ 助成額

・ 工事費(税抜)の3分の1以内

・ 上限100万円

※単なるリフォームではなく、耐震性能を評点1.0以上に引き上げる補強工事が対象です。

◆ 手続きの流れ

・ 耐震診断の結果を確認(評点1.0未満)

・ 補強計画・見積書を作成

・ 市へ事前相談 + 助成申請

・ 交付決定通知を受領

・ 工事契約・着工

・ 工事完了後、完了報告書を提出

・ 助成金申請 → 入金

こちらも市の交付決定前に工事契約してしまうと助成対象外なので要注意です。

◆ 必要書類の例

・ 助成金交付申請書

・ 耐震診断報告書(評点1.0未満)

・ 補強計画書・設計図書

・ 工事見積書

・ 工事前・工事後の写真

・ 領収書

書類が多めに感じますが、東久留米市での耐震工事に慣れた鈴木住研が手続きをしっかりサポートします。

5. 耐震シェルター助成も利用可能

「家全体の補強は難しい」「予算的にまずは最低限の対策をしたい」という方向けに、「耐震シェルター」の助成制度もあります。1室だけを安全性の高い空間にする方法で、費用を抑えながら命を守る対策が可能です。

6. 東久留米市で助成を使うときの注意点

・ 助成制度は「予算枠」があり、年度途中で終了することがある

・ 交付決定前の契約・施工は絶対にNG

・ 評点1.0以上になる補強でないと改修助成は対象外

・ 書類が複雑なので、制度に詳しい施工店に相談するのがおすすめ

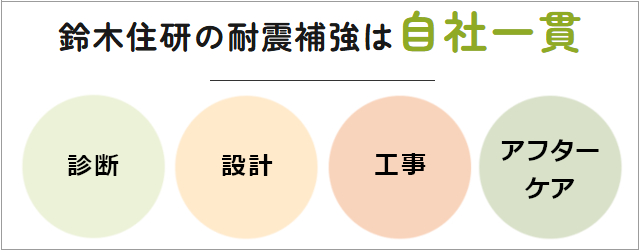

7. 鈴木住研では申請の流れをフルサポート

「助成金を使いたいけど、申請が難しそう・・・」「制度の説明を読んでもよく分からない・・・」という方はご安心ください。

鈴木住研では、診断 → 補強計画 → 助成申請 → 工事 → 完了報告まで、まとめてサポートしています。

・ 東久留米市の助成制度に精通したスタッフ

・ 書類作成や市役所提出のサポート

・ 評点1.0以上を確実に目指す耐震補強工事

・ 工事後の減税申請アドバイス

初めての方でも安心して利用できる体制を整えています。

【無料耐震診断のご案内】

東久留米市で耐震助成金を活用したい方へ。

鈴木住研の無料耐震診断では、お住まいの現状を丁寧にチェックし、助成金・減税制度の活用方法までわかりやすくご案内します。

診断だけのご相談も歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。